LEITNER Katrin Jumiko 准教授

(スポーツマネジメント)

教員紹介インタビュー

2025/07/14

教員

研究内容

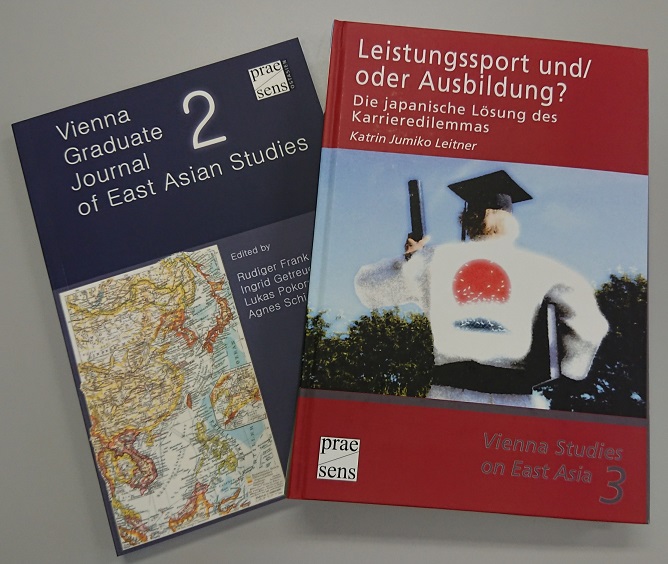

ウィーン大学(オーストリア)では、「ジャパノロジー(Japanology)」という学問分野を専攻にしていました。日本語をはじめ、日本の歴史、社会や文化、また、日本人の精神や考え方等について幅広く学び、様々な研究に取り組んでいました。また、子どものときから続けてきた柔道の経験から日本のスポーツとその環境や制度について興味をもっていたため、大学院では日本の企業スポーツや日本人アスリートのキャリア形成およびセカンドキャリアを研究テーマにしました。

日本のスポーツは主に運動部活動や実業団において学校や大学、または、企業が主体となって行われているのに対して、ヨーロッパ諸国では、地域スポーツクラブというものがスポーツ制度の基盤となっています。このようにスポーツ環境や制度が異なると、人々のスポーツへの関わり方も多様であり、スポーツ愛好者のスポーツライフもアスリートの競技キャリアも大きく異なることになります。

現代のグローバル社会では、言葉が通じなくても一緒に楽しみ、仲良くなり、さらに、多文化理解や国際交流にもつながる、より豊かなスポーツ文化とその継続的な発展が必要不可欠であると考えています。すべての人々がそれぞれのニーズに合う、自分自身の生活をより充実させてくれるスポーツライフおよびスポーツ(競技)キャリアを形成できるようなスポーツ環境とその効率的なマネジメントの創造を目指して、主に日本とヨーロッパ諸国のスポーツ環境とその歴史社会的背景や文化的特徴に着目して、国際比較の観点から研究を進めています。

現代のグローバル社会では、言葉が通じなくても一緒に楽しみ、仲良くなり、さらに、多文化理解や国際交流にもつながる、より豊かなスポーツ文化とその継続的な発展が必要不可欠であると考えています。すべての人々がそれぞれのニーズに合う、自分自身の生活をより充実させてくれるスポーツライフおよびスポーツ(競技)キャリアを形成できるようなスポーツ環境とその効率的なマネジメントの創造を目指して、主に日本とヨーロッパ諸国のスポーツ環境とその歴史社会的背景や文化的特徴に着目して、国際比較の観点から研究を進めています。

研究指導

大学院の授業では、世界各国における多様なスポーツ制度や組織とその歴史社会的背景や文化的特徴に着目して、国際比較の観点からすべての人々のニーズに合うようなスポーツ環境の創造および発展に関する検討を行っています。また、主に海外の英語文献を読解し、ヨーロッパ諸国を中心とした諸外国のスポーツ環境(スポーツ組織)とそのマネジメント(手法)を日本と比較し、日本的スポーツマネジメントの特徴や課題について幅広い視点からの討論を重視しています。

大学および大学院は、教員と学生が様々な事柄や現象における多様な考え方を共有し議論を重ね、新たな知見と自分自身の成長を目指して学び合う場であると考えています。国際比較の研究においては、自国のこととその価値観だけでなく、異文化への理解なども含む、特に広い視野が必要となります。主体性をもって日本(日本語)のものだけでなく、海外(英語など)の多様な情報も積極的に収集・精査し、自分で考え、積極的に学習や研究をしようという意欲のある方を歓迎し、研究指導において全面的にサポートをしようと考えています。

大学および大学院は、教員と学生が様々な事柄や現象における多様な考え方を共有し議論を重ね、新たな知見と自分自身の成長を目指して学び合う場であると考えています。国際比較の研究においては、自国のこととその価値観だけでなく、異文化への理解なども含む、特に広い視野が必要となります。主体性をもって日本(日本語)のものだけでなく、海外(英語など)の多様な情報も積極的に収集・精査し、自分で考え、積極的に学習や研究をしようという意欲のある方を歓迎し、研究指導において全面的にサポートをしようと考えています。

受験生へのメッセージ

将来どの道を歩んでいくにしても、自分自身の興味関心や問題意識から、探求したい明確な研究テーマをもって、また、それに真剣に向き合いたいという強い意志と主体性がある方には、是非大学院での研究を考えていただきたいと思っています。研究に対する意欲や熱意を持った方とスポーツウエルネス学研究科でお会いできるのを楽しみにしております。

※インタビュー当時の情報です。